育児休業の手続きの一つである「育児休業等取得者申出書」の説明です。

育児休業でこの書類を出せば、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除になる制度です。

書き方、記入例、注意点に加えて延長方法も解説します。

出産育児関連の記事はこちら

産前産後の手続きはこちら↓↓

育児、出産手続きの全体についての説明はこちら↓↓

今回の取得者申出書と同時に手続きをする雇用保険の説明についてはこちら↓↓

育児休業申出書とは

手続きと仕組み

・この申出書を使えば、育児/介護休業法に基づく育児休業制度を利用する場合に保険料が免除されます。

・役員で育児休業制度を利用できない場合は、被保険者であっても申出不可。(ここが大きく「産前産後休業取得者申出書」と違います)

・被保険者の育児休業等期間が予定日前に終了した場合、事業主は「育児休業等取得者終了届」を年金機構へ提出が必要です。

・保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。

申請するタイミングと時期の区分

・育児休業期間中に申出が必要です。

・申請をする際には以下の時期ごとに申請をする必要があります。(つまり、延長する形です。)育児休業の区分は下記4つです。

- 1歳に満たない子を養育するための育児休業

- 保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6カ月に達する日までの育児休業

- 保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業

- 1歳(又は1歳6カ月、又は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

添付書類

・特に添付書類は必要ありません。

産休・育休手続きで悩んでる方へオススメの本はこちら↓↓

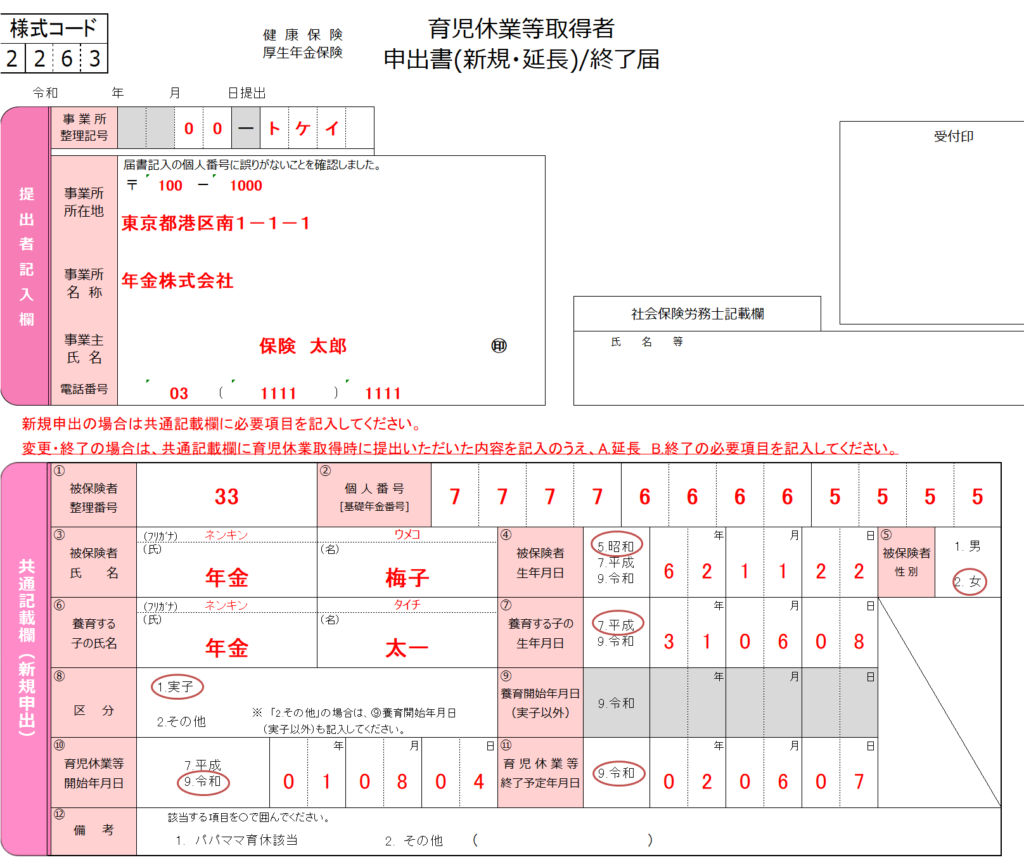

育児休業申出書の「初回」記入例、書き方、申請方法、記入上の注意

・事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

・記入例、書き方は以下のような感じです。番号順に書いていけばわかりやすいです。

慣れないとわかりずらいのが、⑩の「育児休業開始年月日」だと思います。

例えば、被保険者が女性で、実子の場合、最も早い始期は、子の生年年月日の翌日から57日目になります。 (つまり、56日目までは産後休業です。)

育児休業申出書の「延長」方法と記入例、書き方、注意点

育児休業の延長の際は、以下のように育児休業等取得者申出書を提出します。(1歳半の例です)

・提出書類は「育児休業等取得者申出書」(上の用紙)を1歳までの新規申請と同じように書いた上で、追加で「〇13」の「育児休業等終了予定年月日」を書きます。

・延長の終了予定年月日は1歳半の前の日か、それ以前です。(6/8生まれなら12/7か、それ以前)

・添付書類は必要ありません。この「育児休業等取得者申出書」のみでOKです。

・提出は1歳の誕生日から1歳半の前日までの間に、広域センターに郵送します。

育児休業申出書の延長の際の理由について

ハローワークの「育児休業給付金」と異なり、育児休業申出書の延長に理由を証明する書類は必要ありません。

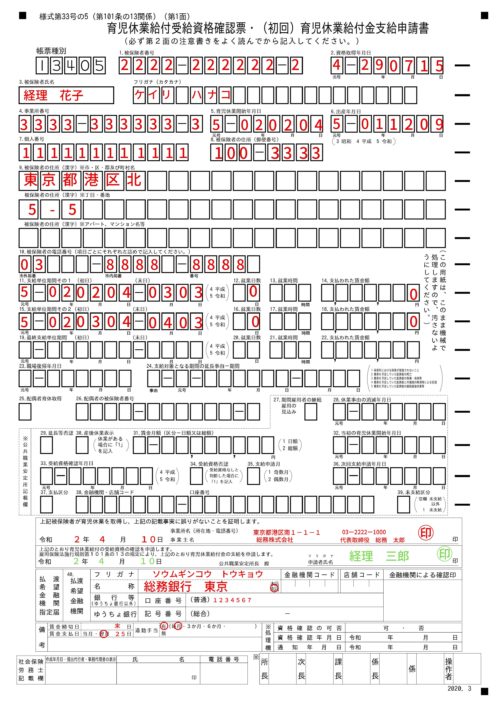

ちなみに、ハローワークの「育児休業給付金」では延長に下記の添付書類が必要です。

- 1.保育所に申し込んだ証明書

- 2.保育所に申し込んでダメだった証明書

- 3.賃金台帳

- 4.出勤簿、タイムカード(上の「育児休業期間に係る賃金証明書」があれば不要)

1.2は変な表現をしていますが、市区町村によって様式名が異なるようでご容赦ください。

詳しくはこちらの「「育児休業給付金」の仕組み、申請書類の記入例、書き方など」を合わせてお読みください。

育児休業「終了」の際の手続き方法、注意点

育児休業が終わった場合は、上記の「育児休業等取得者申出書」の終了年月日欄を書いて提出します。

また、育児休業後に勤務時間を減らすなどで賃金が変わる場合は、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出します。

いわゆる「月変」ですが、通常と異なり、「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」 という制度を利用できます。

また、厚生年金保険も同様に「養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」というのがあり、これを提出すると「養育期間標準報酬月額特例」を受けることができ、これは、将来の年金額の計算時には養育期間以前の従前標準報酬月額を用いることができます。

また詳細は年金機構HP「育児休業を取得したときの手続き」もご参照ください。