算定基礎届は年に1度の作業ですが、逆にやり方を忘れやすいので、概要とともにまとめました。

「被保険者報酬月額算定基礎届」の概要

そもそも標準報酬月額とは?

健康保険・厚生年金保険料は、「標準報酬月額」によって決まります。

「標準報酬月額」は給与の基本給、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当の他、現金又は現物で支給されるものすべての金額です。

(イメージとしては通勤費込みの総支給額ですね)

なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

算定基礎届とは?

健康保険・厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者(以後対象者)は、毎月の給与と標準報酬月額に大きな差がないように、7月1日現在の対象者に4~6月に支払った賃金を、「算定基礎届」によって届出し、毎年1回標準報酬月額を決定します。(これを定時決定といいます)

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用されます。健康保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。

つまり、

算定基礎届の4~6月給与により健康保険料・厚生年金保険料を計算し、

9月から健康保険料・厚生年金保険料が変更になる

ということです。

算定基礎届の提出対象者

算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者です。(印刷されているのは、あくまでも日本年金機構が発送する時点の名簿であり、入退社等で変更の可能性があります)

ただし、以下は対象外です。

- 6月1日以降に資格取得

- 6月30日以前に退職

- 7月改定の月額変更届を提出

- 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出

ただ、月額変更、随時改定については、算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄で、備考欄の「3.月額変更予定」に〇をする必要があります。

算定基礎の対象として忘れやすいので、次の人達も注意しましょう!

- 育児休業中

- 介護休業中

- 病気療養中

- 二箇所以上の勤務者

- 70歳以上の方

- 出向中の方

算定基礎届の提出期限・提出先

6月上旬から下旬に、用紙が届くので、

7月1日から7月10日(10日が土日祝の場合はその翌日まで)までに、

「被保険者報酬月額算定基礎届 70歳以上被用者 算定基礎届」等を、

日本年金機構へ郵送または電子申請にて提出します。

算定基礎届の提出書類・添付書類

必要書類は次の用紙です。

「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届 」

(この届書を電子媒体でする場合は、1.電子媒体(CD又はDVD) 2.磁気媒体届書総括票(データでなく紙で) が必要です)

添付書類

基本なし。

下の場合のみ必要

- 被保険者報酬月額変更届(7月改定者)

- 年間報酬の平均で算定することの申立書

- 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等

算定基礎届間を間違えると・・・

算定基礎届を提出しても記入漏れとかではない限り、指摘されることはないと思います。

ただ、給与額を間違えたりすると、「健康保険、厚生年金の資格報酬調査の結果」でも書いたように、過去にさかのぼって修正させられたりするので注意が必要です。

雇用保険、社会保険の手続きについてはこの1冊がオススメです↓↓

<<こんな本です>>

昔からある本ですが、更新されてて安心です。わからないとこを調べる”辞書”のように使えます。

「被保険者報酬月額算定基礎届」の記入例、書き方、提出方法、注意点

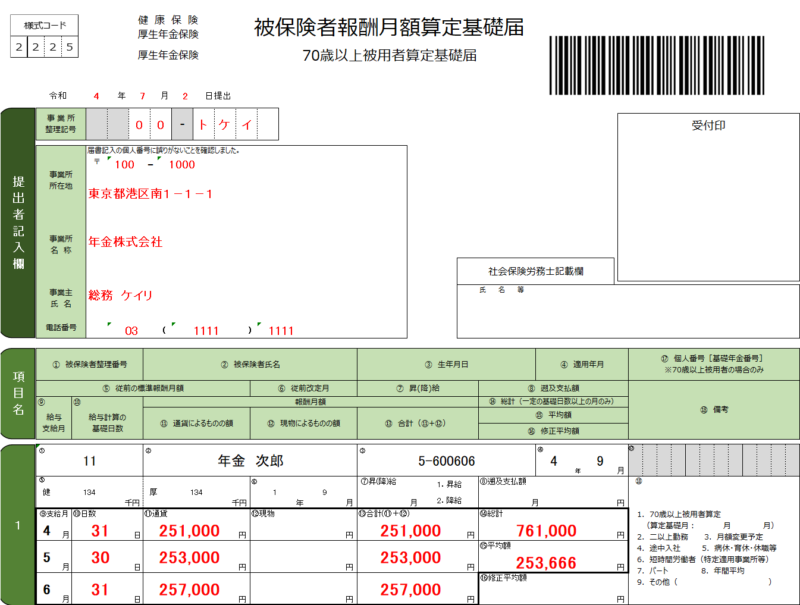

算定基礎届の書き方はこんな感じです。

例えば、月給制で、毎月15日締め、25日給与支給の会社で例を作ります。

<<月々の給与(例)>>

| 給与支払日 | 総支給(交通費込)(⑪) | 日数(⑩) |

| 4/25 | 251,000 | 3/16–4/15なので31日分 |

| 5/25 | 253,000 | 4/16–5/15なので30日分 |

| 6/25 | 257,000 | 5/16–6/15なので31日分 |

<<記入例>>

間違いやすいのが、「日数」だと思います。

月給の人は暦数(4月なら30日、5月なら31日)がずれる形になると思います。

雇用保険の離職票みたいに。(離職票と同じで、欠勤して、給与から減額している場合は、その日数をマイナスします)

(14)の「総計」欄は、基礎日数が17日以上(短時間就労者(パート)で4月~6月の支払期に17日以上の月がない場合は、15日以上)の月を総計した額を記入してください。

つまり、5月が12日しかなければ、(11)の金額は記入するが、(13)の金額は「-」(横棒)で、合計の(14)には足さない形です。

また、(10)の日数はパートの人とかは暦数ではなく、出勤日数です。(この場合は、有休の場合、有休日数をプラスします)

「被保険者報酬月額算定基礎届」70歳以上の場合の書き方

70歳以上の方で、

過去に厚生年金保険加入があり、常時働いている方は、⑯備考の「1.70歳以上被用者算定」に〇をします。

「被保険者報酬月額算定基礎届」75歳以上の場合の書き方

75歳以上は健康保険は喪失していますが、過去に健康保険に加入していて現在も在籍しているなら、厚生年金的に届出が必要なようです。

この場合、基本的に書き方は他の人が同じですが、保険番号は空白で提出するなどが違います。

「被保険者報酬月額算定基礎届」4~6月の間に入社した場合

例えば上の例で5月分から入社しているなら、

4月の行は空欄で、

⑭は253,000+257,000=510,000となり、

⑮は510,000/2=255,000となります。

先ほど月の勤務日数が17日(パートの場合は15日)以上の場合を対象にすると書いていますが その月の途中で入社した場合は17日以上であっても対象に含みません。

例えば、上の例なら15日締めなので16日入社は 計算に入るのですが、 4月18日、19日に入所した場合は、5月分の金額は計算対象から外すことになっています。

この場合、⑱の「4.途中入社」の欄に丸をして、合計金額から5月分を省く形(つまり6月分だけの金額)で書けばいいと思います。

入社の場合と書いていますが、 パートなどで社会保険に加入した場合も、その加入日を基準に同様に判断していきます。

「被保険者報酬月額算定基礎届」に新入社員などが印字されていない場合

被保険者の氏名等は、5月中旬頃時点の情報を基に印字されています。

届出用紙に氏名等が印字されていない場合は、手書き等で追記します。用紙が足りなければ、管轄年金事務所に言えば送ってくれます。

「被保険者報酬月額算定基礎届」注意点

・電子申請が義務化されていたり、これまで電子申請でされている場合は、電子申請が早いと思います。

・電子申請の手続きをしていないとか、従業員が少ない場合は、用紙やCDを郵送で提出する形が多いのではないかと思います。

・個人的には従業員が多くなると算定基礎の計算もですが、9.10月の改定手続きが面倒なので、自動でやってくれる給与計算ソフトに合わせて、申請方法を変えるのが楽かなと思います。

・標準報酬月額は改定された時、必ず従業員に通知しなくてはなりません。

・最後にこれを書くと、とても無責任ですが、経験上、年金事務所の対応は人によって違います。。。あくまで、私が聞いたり調べた事をまとめてますので、参考に見て頂き、不安な場合は、年金事務所にご確認ください。

<<労働保険の更新はこちら>>

労働保険の年度更新のやり方~「労働保険概算・確定保険料/一般拠出金申告書」の記入例、書き方など~

<<月額変更についてはこちら>>

<<賞与支払届についてはこちら>>

「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」の書き方、記入例、提出方法

<<住民税についてはこちら>>

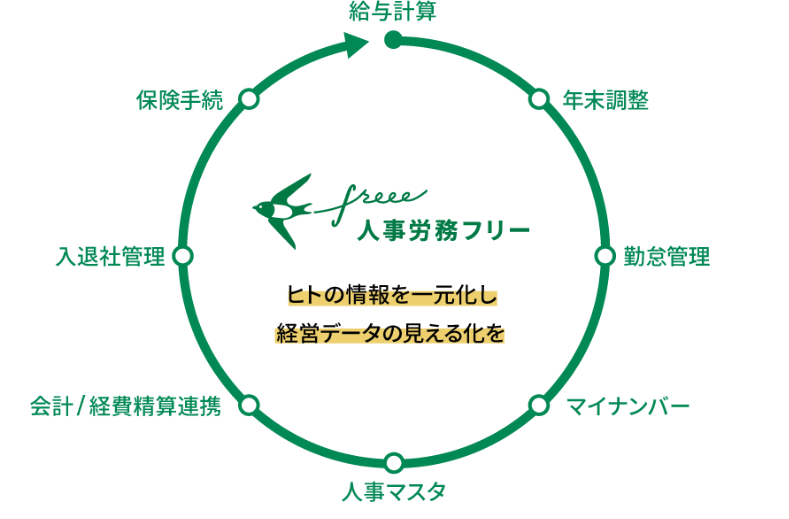

月額算定基礎届を簡単に作成する方法

月額算定基礎届って大変ですよね。ほとんど全社員分書かないといけないし、、、他にも書類作成したり手続き多いのに、、、私も散々苦労してきました。

しかし、給与計算ソフトの「freee人事労務 」を使うと、数回クリックするだけで簡単に月額算定基礎届を作成することが出来ます!!

私は社長に「人事労務freeeは無料で使えるから試してみていいですか? 」とテストで使い始めて、このようなメリットで社長を説得しました。気になる方は「人事労務freee 」の公式サイトをチェック!!