今回は地震の際のBCPを説明していきます。

BCPとは事業継続計画(Business Continuity Plan)の略で、「危機的状況で重要な業務を続ける計画」の事です。

地震を想定しいますが、災害やテロ、不祥事など緊急事態対応に使える部分もあると思いますので参考にしていただければ幸いです。

全体の流れ、概要

いつ起きるか分からない地震に対して、発生した時の手順や流れをまとめておき、それをみんなで共有していくことが非常事態の行動をスムーズにします。

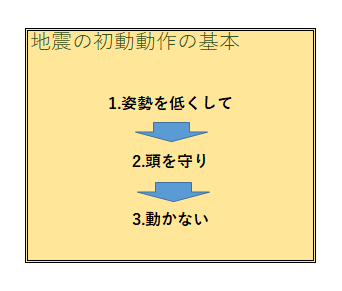

緊急事態の初動動作

まずは 基本行動です。地震速報を聞いたり受信したら

初期行動としてまず徹底しましょう。

地震速報の流れ

この地震速報ですが どういう形で伝わっていくかを考えてみましょう。地震の発生した後どのような形で 情報が伝わっていくかは、

- 1.地震発生

- 2.気象庁の地震を検知し震度情報の発信

- 3.NHKラジオなどによる速報発信

- 4.緊急地震速報アダプターなどにより社内へ構内放送

の流れになると思います。また、携帯各社などの発信では以下のような名称と音がなりますね。

- 一般向け緊急地震速報—> ピロリンピロリンピロリン

- 緊急地震速報専用着信音—–>ビューイ ビューイビューイ

- 災害避難情報専用着信音

震度4以上で緊急放送、震度5強以上で緊急事態宣言

このような流れの中で 会社や企業によって判断する基準をどこにも受けるかは異なると思いますが、今いる会社では震度5強とそれ以下で判断を分けています。

<地震の震度とは・・・>

ちなみに震度5弱では、大半の人が恐怖を覚えものに捕まりたいと感じる揺れであり、落下物が発生、固定してないものが移動したり不安定なものが倒れることがあるという強さです。

震度5強は、物につかまらないと歩くことが難しい揺れになり、落下物が増加し固定してないものが移動したり倒壊する震度になります。

震度6になると、立っていることが困難になり壁や窓ガラスは破損落下する 強さとなります。

震度7以上になると揺れに翻弄されて自分のゆえに翻弄されて自分の意思では全く行動ができない形になります。日本ではこの震度7は三回しかなく、1995年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)、2004年の新潟県中越地震、2011年の東日本大震災です。

避難アナウンス

社内(構内)放送についてです。

いざという時は混乱しがちなので、マニュアル化して対応すると冷静に対応できます。

構内放送アナウンスのひな形

一般的には以下のようなアナウンスでいいと思います。

緊急館内放送です。緊急館内放送です

・ただいま震度○○の地震が発生しました

【震度3以下】

・被害がないか確認して社長まで報告してください

【震度4以上】

・事務所内のスタッフは各階の緊急退避場所に集合待機してください。 事務所内のスタッフは各階の緊急退避場所に集合待機してください。

・これよりエレベーターの使用を禁止します

(各フロアより集合待機完了の報告が揃い次第)

・これより建物の外に避難を開始します これより建物の外に避難を開始します

・所定の階段を使って避難を開始してください。

・慌てず・騒がず・ケガのないように慎重に行動してください

・各チームの責任者は必ず出勤簿を持ち出してください

・避難後に点呼を行います 避難場所に到着したらチーム毎に整列・待機してください。

・内容はシンブルに伝え、初動行為は原則2回繰り返し伝達するのが基本です。

・このアナンウンス時に、災害対策本部で火事発生を認識したら直ちに119番通報。 状況に応じて初期消火、衛消防隊発動の指示を社長の下で行います。

・社長判断で一時避難場所が何らかの事由により避難に適さ ないと判断した場合、もしくは一時避難後、火事の発生等他の 安全な場所への移動を余儀なくされる事態が発生した場合は、各自治体等が推奨する避難場所に再避難してください。

次回は災害発生から避難、業務開催までの流れなどを触れたいと思います。

震度5弱の対応

震度5弱の時の対応、マニュアルをまとめていきます。人にとって軽微な損害であっても設備工場等には大損害であるケースもあります。手順を定め、手順通り、落ち着いて行いましょう。

地震発生時から揺れがおさまるまでの対応

まずは安全に待機する。

震度4以上の場合、ほとんどの人が驚く揺れになります。

緊急地震速報受信が可能であれば、揺れが収まり緊急放送があるまで待機してください。

その後、安全確保行動へうつります。三つの基本を守りながら行動します。

安全確保行動3つの基本

- 1.姿勢を低く

- 2.頭を守って

- 3.動かない

揺れが収まったら事務所より緊急放送

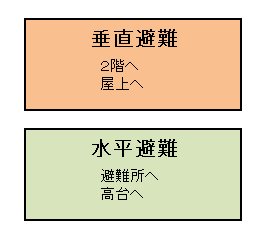

避難の仕方

各フロアの緊急避難場所に集合し避難された屋外の避難場所に避難する。

避難完了後フロア責任者が点呼し社長に報告。この時にフロアの概況も伝えます。

地震だけでなく津波や浸水の影響のおそれのある場合は垂直避難を実施すること

場合によっては自治体が提供する避難場所も活用してください。

対応行動の指示

負傷者の発生の場合は応急手当や病院への搬送等の適切な処置を講じます

それぞれが家族自宅の安全・状況確認を行います

正確な災害被害情報の収集と把握を行います

安全が担保されるようであれば建物設備等の簡単な点検チェック等を行います

2次災害事故防止

再開に向けた詳細が点検を行います。人、建物、設備、物流、 it、 機器、ライフライン等です

火災が起きた場合消火活動及び119番通報を行います

被害の確認報告

各責任者から社長等へ人的被害を含む建物被害、設備被害、物流 it 機器被害、ライフライン被害および近隣被害及び運送会社等の運行状況の確認を行います

異常が無くても必ず報告を行います

事業所の営業再開

異常がある場合は 責任者、社長、本社等々で一次対応指示を行い、解決次第、 再開を行います

事業所が再開された段階で災害対策本部 の解散を行います

震度5強以上の対応

震度5強以上の場合の対応を書いていきたいと思います。

震度5強以上の対応の流れ

震度5強以上の対応の流れ

- 地震発生時から揺れがおさまるまでの対応

- 揺れが収まったら事務所より緊急放送

- 避難の仕方・対応方法

- 被害の確認報告

- 事業所の営業再開

地震発生時から揺れがおさまるまでの対応

揺れている時はまず安全第一。

揺れが長く大きい地震と感じた場合は、各上司の判断で揺れが弱まってから避難指示を出す。

このレベルになると物につかまらないと歩けない揺れです。何かに捕まるように指示を出す。

また、壁やガラスや窓が壊れてくるため注意しながら動くように指示を出す。

避難の仕方・対応方法

震度5弱の場合と異なり、物的人的被害が何もないということはあり得ないと思うので各部署ごとに対応方法を書いていきます。

各現場により状況に応じて初期消火、自衛消防隊出動要請

災害対策本部の設置とメンバー選出

–>社長以下各責任者で選出してください。

災害対策本部事務局

–>各チームから集められる情報を適切に判断及び指示が出せるように事務局を設立し、指示を出します。

人事総務部による従業員支援チーム

—>あらゆる手段を駆使して従業員の安全確保を行い、事業復旧・継続活動に従事する従業員に水・食料・宿泊施設などを確保、提供する

情報システム部によるIT 普及チーム

–>重要データの保全・事業・復旧継続活動に必要なシステム上の課題問題点の解決を進める。

各営業所/現場スタッフによる現場対応チーム

従業員の安全確保を最優先としつつ、 事業復旧継続活動に全力を尽くし、帰宅困難者に備蓄食料防災用品の提供を担当する。

営業部による顧客対応チーム

–>現場対応チームと連携し、被害状況、復旧見通し、などの連絡を行う。

経理部による財務チーム

—>事業継続できるように資金を調達、確保

物流部による調達チーム

–>復旧資材の確保、負傷者の手当・搬送など

被害の確認報告

各責任者から社長へ

(社長への報告と同時に各省庁に連絡)

- ①火災等による死傷者の報告

- ②施設、資産の損傷

- ③各盗難などの二次災害・被害

事業所の営業再開

異常がある場合は 責任者、社長、本社等々で一次対応指示を行い、解決次第、 再開を行います

事業所が再開された段階で災害対策本部 の解散を行います

まとめ

この程度なら大したことないだろうという先入観を消し、チェックしていく事が大切ですね。